لا يوجد منتجات فى سلة التسوق

تصفية حسب الشركة الموزعة

مذكرات

الفكر العابر للانسانية موجز تاريخي - نك بوستروم - ترجمة لطفية الدليمي - المدى

تعدُّ ملحمة كلكامش ذائعة الصيت، وكما يبيّن مؤلّف هذا الكتيّب، الوثيقة البشرية الأولى التي أكّدت سعي الكائن البشري للخلود من جهة، ويقينه بأنّ هذا الخلود لن يتحصّل بطريقة الإستمرارية الجسدية بل بإستمرارية الأثر الطيّب والفعل الصالح، وهنا نلمح هذا الإسقاط الفلسفي الذي ينطوي على ثنائية متضادة؛ إذ لطالما تمّ تصوير المسعى البشري لتجاوز المحدوديات الطبيعية الحاكمة له بكونه مسعى ينطوي على إزدواجية يدفعها مايمكن توصيفه بِمفهوم (الغطرسة)، ثمّ يندفع هؤلاء الذين يرون في هذا السعي البشري غطرسة خالصة بالدفاع عمّا يرونه من وجهة نظر بالقول إنّ بعض طموحات هذا المسعى ستندفع خارج سقف المحددات الطبيعية الضرورية لإدامة الحياة البشرية، وبالتالي ستكون مجلبة لبعض النتائج السلبية العكسية إذا ماتحقّقت بالفعل على أرض الواقع. يمكننا أن نلحظ شيئاً من هذه الثنائية في الميثولوجيا الإغريقية: سرق (بروميثيوس) النار من زيوس - كبير الآلهة الإغريقية - وأعطاها للبشر الفانين؛ الأمر الذي ترتّب عليه تحسين دائمي من حيث مفاعيله وتأثيره في الوضع البشري؛ لكن بروميثيوس تلقّى عقاباً صارماً من زيوس بسبب فعلته تلك.

7.500د 6.000د

القطار رحلة الى الغرب - علي ناصر محمد - المدى

على اعتاب ألفية جديدة وقرن جديد فان الذي يصنع الحضارة الجديدة هو الغرب المتقدم.. ولسنا مشاركين في صناعتها.. جل ما نقوم به هو أن نستورد منتجات حضارتهم ليس إلا التي هي في اغلبها إما ترفيهي أو تدميري, ونعيش في حالة من الصدمة الحضارية عندما نزور بلدانهم ونرى إنجازاتهم.

10.500د 9.000د

الكتابة والحياة - علي الشوك - المدى

توهّجتْ ثقافةُ علي الشوكِ في زمن الصعودِ والانتصارات التي شهِدتَها البشريّةُ بعدَ الحرب العالميّة الثانيةِ والانتصارِ على الفاشيّة والنازية، وتركت بصماتها في كلّ ميدانٍ من ميادين العلوم والثقافة والمعرفة بتنوِّعها وتعدُّدِ حقولها وتطبيقاتها ومنجزاتها في ا

12.000د 10.500د

الكتب في حياتي - هنري ميللر - ترجمة اسامة منزلجي - المدى

إن الهدف من هذا الكتاب، الذي سيتألف من أجزاء عدة على امتداد السنوات القليلة التالية، هو أن أحكي قصة حياتي. إنه يحكي عن الكتب كتجربة حيوية، وليس دراسة نقدية ولا يحتوي برنامجاً لتثقيف النفس. لقد كانت هناك في السابق وستبقى دائماً كتبٌ ثورية حقاً – أي مُلهَمَة ومُلهِمَة. وهي نادرة، طبعاً، والمحظوظ مَ نْ يُصادف حفنة منها في حياته وزيادة على ذلك، هذا النوع من الكتب لا يغزو الجمهور العام. إنها المخزون الخفي الذي يغذي الرجال الأقلّ موهبة الين يعرفون كيف يجذبون رجل الشارع. إن النتاج الأدبي الشاسع، في المجالات كلها، يتألف من أفكار مستهلكة. والسؤال – الذي لم يجد له جواباً، للأسفّ هو إلى أي مدى سيكون عملاً مؤثراً تقليص المخزون الفائض من العلف الرخيص. واليوم هناك شيء واحد مؤكد – إنّ الأميين حتماً ليسوا الأقلّ ذكاءً بيننا.

19.500د 18.000د

المراة المحطمة - سيمون دو بوفوار - ترجمة محمد فطومي - المدى

المرأة المحطّمة: ثلاثيّة روائيّة قصيرة مثّلت علامة فارقة في عالم سيمون دو بوفوار الابداعيّ ، حيث قطعت بها مع كتابة السّيرة للمرّة الأولى ، لتدخل عالم المتخيّل ، عالم الآخرين من وجهة نظر مُحايدة. ولئن بدا أن الكاتبة قد فسحت المجال لثلاثة نماذج من النساء للتعبير عن أنفسهنّ بحرّية وحياد كما أسلفنا ، ف إنها في الواقع قد منحتهنّ قلمها وهمومها لتُبدي من خلالهنّ رأيها في الوجود وفي أعداء المرأة الثلاثة : المجتمع والأخرى والسنّ. جراحة دقيقة نجحت فيها سيمون دو بوفوار بأسلوبها السلس والسهل والعميق ، وبفلسفتها الملموسة المتاحة للجميع. هي روايات قصيرة لكنّها قاسية ومؤثرة للغاية ، حاولت فيها المرأة وبكت وتوعدت وتمزّقت وخارت قواها وقاومت وانهارت في الأخير ، لكن لاتهرب أيها الرجل ، هذه ليست كتابة نسوية مبتذلة حيث المرأة تصرخ في سعار غير مفهوم مطالبة بالألوهية على الأرض ، نحن إزاء واحدة من أعظم وجوه الثقافة الفرنسيّة ، التي لم تكتسب لقبها محاباة او مجاملة ، بل لأنها كشفت للمجتمع وللمرأة على وجه الخصوص عيوبها و جانبها من المسؤولية في فشلها أو عجزها أو تشييئها. لقد تحدثت عن العلاقة الزوجيّة ، ما يعني أن الرجل سيجد نفسه أيضاً في هذه الروايات ، سيرى نفسه بعيون نسائيّة ، سيكتشف أنه رجلٌ لأن المرأة في الوجود ، فكأن نجاحه ورغباته وثراءه وقوّته ميّتة بلا روح لولا المرأة. فهي التي إن شاءت كانت السائل الذي يتخذ شكل الإناء أو الخزّاف الذي يحدد للإناء شكله. ألم تقل دو بوفوار في إحدى المناسبات عبارتها الشهيرة : (( نحن لا نولد نساءً ، نحن نصبح كذلك )) ،

13.500د 12.000د

المراسلون الجريئون - نوفل الجنابي - المدى

يروي هذا الكتاب قصة انسانية ومهنية لتجربة متفردة خاضتها مؤسسة اعلامية كبيرة ارادت من خلالها ان تنقل الاعلام من جهة الضحية امام الارهاب الى جهة الند الذي لا يضحي بمهنيته بسبب (الظروف السائدة) كما كان يتداول الجميع. هذا التحدي الذي وضع سلامة المراسلين في المرتبة الاعلى, كسبه الاعلام باعداد فريق يجيد ك ل فرد فيه القيام بمهمة فريق صحفي كامل من خلال برنامج تدريبي عرف بالصحفي الشامل, الجزء المتبقي من قصة النجاح هذه التي اوصلت (العربية) في العراق الى مناطق لم يصلها اي اعلامي من قبل (بالمعنى الحرفي للعبارة) كان وراء نجاحه المراسلون انفسهم وشجاعتهم النادرة, (المراسلون الجريئون) قصة تجربة طويلة اختلط فيها الشخصي بالمهني وبأشياء اخرى كثيرة يعرض الكتاب تفاصيلها الدقيقة. نوفل الجنابي: كاتب صحفي يعمل في قناة (العربية) منتجا للمهمات الخاصة والبرامج الافلام الوثائقية ويتولى في الوقت نفسه مسؤولية الملف العراقي في القناة, له حول العراق ومناطق اخرى في العالم سلسلة وثائقيات تعرضها (العربية) منذ عام 2004 منذ ان غادر العراق في نهاية السبعينيات, عمل مع وفي صحف ومجلات كثيرة وأقام في دول عدة عربية وغير عربية. جمال بنجويني: مصور من مدينة السليمانية في كردستان العراق درس في معهد التصوير الفوتوغرافي في استراليا, نشرت صوره الصحفية في كبرى الصحف والمواقع الالكترونية العالمية, نيويورك تايمز, الغارديان, فايننشال تايمز, شيكاغو تربيوت, ياهو نيوز, وعمل أشهر مع وكالات الانباء في العالم.

24.000د 22.500د

الملاك الازرق في عشق السينما - زويه فالديس - ترجمة رانيا قرداحي - المدى

كنت أقف مع جدتي خلف قضبان نوافذ منزل جيراننا الذين كانوا يملكون جهاز تلفزيون. أما نحن، فلم نكن نملك جهازاً، إذ كنا أفقر من أن نشاهد الأفلام على الشاشة الصغيرة. ألصقنا وجهينا بحديد النافذة وتابعنا باهتمام مطلع فيلم «الملاك الأزرق». زويه فالديس تقدم زويه فالديس تحية أدبية وشعرية لمارلين ديتريش ولفيلم المخرج جوزيف فون سترنبرغ المعروف “الملاك الأزرق” الذي سيجعل من الممثلة الألمانية رمزاً للمرأة القاتلة وأيقونة الثلاثينيات الجنسية. تروي الكاتبة في رحلتها من كوبا إلى باريس مروراً ببرلين كيف غزت مارلين ديتريش بدور لولا لولا، المغنية الصغيرة في ملهى الملاك الأزرق، حياتها كطفلة ثم كامرأة حتى سكنت خيالها تماماً. وتبعث مغامراتها الشخصية أمام عيوننا، واحدة تلو الأخرى، الفنانة، المرأة المغرية، العاشقة، المناضلة التي كانت عليها مارلين ديتريش. زويه فالديس كاتبة وشاعرة وناقدة سينمائية كوبية، أصدرت منذ منتصف الثمانينيات نحو خمسة وعشرين كتاباً، بين الشعر والرواية والسينما، وعملت في الصحافة رئيسة تحرير مجلة السينما الكوبية، ويتميز أسلوبها بالرشاقة والجرأة والتشويق، وترجمت بعض كتبها إلى اللغات الأجنبية، ومن أهم مانشرت : حبيبي الأول، قصائد هافانا، أعطيك كل ما أملك، مقهى الحنين، الملاك الأزرق.

8.250د 6.750د

النجف الذاكرة والمدينة - زهير الجزائري - المدى

غادر زهير الجزائري "النجف" في العشرين من عمره، وغادر العراق بعد أربعة عشر عاماً، متنقلاً بين خمسة منافٍ وإثنان وأربعون بيتاً وسبعة أماكن عمل وثلاثة زوجات. بدّل حياته وشكله ولهجته ولغته العديد من المرات، وكان كما يقول في تنقله في المنافي يستبدل مع الغرف حياة بحياة، ويزيح المدن تباعاً من ذاكرته، ليهيء نفسه لمدينة جديدة، وتجربة جديدة. في "النجف الذاكرة والمدينة" يرفض الجزائري أن تقتصر وظيفته على أن يكون كاتب سيرة جامدة فقط، بل يمعن ويوغل في روائيته وهو يسرد ذاته ويروي "النجق" وذاكرتها العصية على النسيان. إنه يروي تفاصيلها كفنان مبدع شغوف ليرينا مشهداً مهيباً بين قداسة صحتها وقبابها الذهبية وأبوابها الفضية المطعمة بالآيات، واثرها على زائريها من كل البلاد، وماذا تخبىء لنا من حكايات لشخصيات ورجال دين وأئمة خلدوا إسمها على مرّ التاريخ وفي كل جيل.

10.500د 9.000د

الهندية طويريج بيتنا وبستان بابل - حسين الهنداوي - المدى

في الغربة اكتشفت للمرة الاولى طويريج أو الهندية, المدينة التي ولدت فيها وامضيت فيها وحدها كل سنوات البراءة والطفولة والصبا, فمنذ ان غادرتها عائلتي الصغيرة والمعدمة نحو بغداد في منتصف 1961 وطيلة حياتي اللاحقة في عدد من اجمل واشهر عواصم الدنيا, لم تغادرني الهندية مطلقاً برغم انها تراجعت احياناً لتصبح مجرد ذكرى غابرة وحتى غائرة لا سيما بعدما غمرتنا بغداد بسحرها وكرمها من كل صوب. فدار السلام تلك تحديداً صارت مدينتي الاولى حال انتقالي اليها برغم اغواءات باريس ولندن وبيروت وسواهما من عواصم الدنيا التي عرفها العمر عن كثب. بيد الهندية وحدها المكان الذي اشعر حياله بحنين غامض ورومانتيكي وبعض الطمأنينة كذاكرة. فهذه البلدة المسورة ببابل وكربلاء وبورسيبا والاخيضر من جهاتها الاربع كالقمم, من نوع تلك الاوطان التي يمور في الواحد منا دفء نبضها بين آنٍ وآن, فنداريه كالجمرة الطيبة خشية الاندمال الكامل دون ان نعرف لماذا غالباً. بالنسبة لي اعرف لماذا: لقد ولدت ونشأت وتفتحت كل براعمي الاولى في طويريج, الاسم الآخر الموسيقى والجميل والتاريخي لقضاء الهندية الذي يندر ان يذكره ابناؤه دون بهجة صادقة بالانتماء اليه.

12.000د 10.500د

الوجدان - فائق بطي - المدى

يقدم فائق بطي مذكراته، في مجالي السياسة والصحافة غير أن هذه المذكرات تتسع وتتشابك لتكون ذاكرة وطن بكل خيباته، وانتصارته، وهمومه، وأحلامه، وانقلاباته، وثوراته… فرغم كونه يقدم كتابه، كما يظهر على الغلاف الأول، على انه مذكرات، بيد ان هذه المذكرات تتخطى الجانب الذاتي الشخصي الخاص للكاتب لتكون توثيقا لمراحل، وأحداث، ووقائع شهدها العراق في النصف الثاني من القرن العشرين، فالمذكرات كما تشير التواريخ التي يحرص بطي على تدوينها في بداية كل فصل تبدأ من نهاية الأربعينات لتنتهي في عقد التسعينات.نصف قرن من الأحداث يسردها بطي في كتابه بحساسية أدبية وسياسية، وبلغة سلسة صافية، وليس هذا غريبا على رجل أمضى سني عمره في ميدان الكتابة الصحافية. وخاض حروبا طويلة وشاقة في ميدان «مهنة المتاعب»، فاكتسب عبر هذه الممارسة الطويلة أسلوبا يعنى برشاقة العبارة، وبلاغة الجملة، وسلاسة المفردة…وها هو الآن يقدم كتابه لا من باب التباهي والتفاخر بل من موقعه كشاهد عاصر الأحداث. وراح يختزنها في ذاكرته الخصبة التي تتدفق، الآن.

16.500د 15.000د

امس واليوم وغدا قصة حياتي - صوفيا لورين - ترجمة علي عبد الامير صالح - المدى

في نهاية هذا الطريق الطويل يوجد المستقبل. الغد لا يزال حافلاً بالأحلام مثله مثل الأمس واليوم. العودة إلى ناپولي، مدينتي المحبوبة، إلى ناسي، الذين يُحيوني ببهجة من الشرفات، يجعلونني أشعر أني أشبه بفتاة صغيرة ثانية، يجعلونني سعيدة. إنما إذا كنتُ راضية تماماً، عندئذ سأشعر أن الحياة شكّلت عبئاً عليّ. بد لاً من ذلك، العيش يعني أن نضع نصب أعيننا أهدافاً جديدة نكافح من أجلها يومياً وبلا هوادة

22.500د 21.000د

انا فيلليني - ش . شاندلر - ترجمة عارف حديفة - المدى

إن كتاب ((أنا فيلليني)) هذا هو كلام فديريكو فيلليني خلال الأربعة عشر عاماً التي عرفته فيها، والتي امتدت من عام 1980، عندما التقيته في روما، حتى الأسابيع القليلة التي سبقت وفاته من خريف عام 1993. لذلك فإنّ هذه المذكّرات هو ما حكاه لا ما كتبه. كان فيلليني، بمعنى ما، هو الذي يجري المقابلة ، وهو الذي تج ري المقابلة معه في وقت واحد. وهذه المذكرات التي تحكي ما احتفظت به ذاكرته من صور ليست حصيلة مقابلات رسمية، بل حصيلة أحاديث. لم أطرح عليه أسئلة، لأن الأسئلة تشكّل الأجوبة، وتحدّد الموضوعات. لقد كشف فيلليني في هذه الأحاديث شخصيته الخاصة إضافة إلى شخصيته العامة.

22.500د 21.000د

انا وهم - زهير الجزائري - المدى

متوحد وواحد رغم كثرة الحاشية والمريدين، يعرف الخديعة ولكنه يستمرئ ابتسامات التملّق وكلمات المديح لأنّها تُسمعه صوت ذاته، والحشد المصفوف تحت منصَّته يغريه ويطريه ولكنّه يزيد وحشته. ولأنّه لا يرى غير ذاته ستبدو له هذه الحشود ظلالاً باهتة، ومع ذلك يريدها لأنه يخاف وطأة الوحدة.يدري أنّه لن يملك الحب ولن يحصل عليه، فيستعيض عنه بالخوف الذي يوحّد الناس تحته. لقد جلبوا إليه، من دوائرهم ومدارسهم ومصانعهم، حشوداً كالقطعان، لا رغبة منهم، يعرف ذلك، يعرف الخديعة كاملة، لكنه يعبد الجمهور ويمسحه بعينيه من اليمين إلى الشمال، ومن أبعد واحد على عمود الكهرباء، حتى أقرب واحد في الصفوف الأمامية، قبل أن يقول أول كلماته فتدوي الهتافات والتصفيق. يعرف أن هذا الجمهور سينقلب ضده حين يتحرك الغوغاء. لكنه يستمرئ اللحظة الراهنة كأنها الأبد.لا يريد إرادة أخرى غير إرادته، ولذلك يتحتّم عليه أن يصرع النيّة قبل أن تستحيل فعلاً، وما من وسيلة لذلك غير إشاعة الخوف لإبقاء الناس تحت وطأة ذنب دائمة حتى وإن لم يفعلوا شيئاً. يدري تماماً كثرة ضحاياه، ولكنّه لا يستطيع إلّا أن يوقع أحكاماً جديدة فقد اصبح القتل حرفة الحكم اليومية التي لا عصبية فيها. قد يباغته ضميره في لحظة صفاء نادرة، ولكنّه سينحي ضميره ويوقِّع قائمة جديدة. فما دام قد قبض على جمرة السلطة في بلد يناكده فلا مجال إذاً للتراجع حتى نهاية الشوط.

9.000د 7.500د

اوراق بغدادية - زاكي جمال الشوك - المدى

9.000د 7.500د

اورسون ويلز وقصص حياته - بيتر كونراد - ترجمة عارف حديفة - المدى

"هذه ليست سيرة أخرى تضاف إلى سيَر أورسون ويلز الست. فما شرعت فيه ليس رواية قصة حياته، بل تفحّص القصص التي رواها عن تلك الحياة. "لقد كان الرجل أسطورة خلقها هو ذاته، ومع ذلك فهو لم يكن قادراً على الاستمتاع بامتلاك نفسه وحده. إن شخصيته تختلط فيها الأدوار التي أدّاها – ملوك، وطغاة، وجنرالات، ورجال صناعة ، ومخرجو أفلام مستبدون – والمآثرُ المتخيَّلة التي أبهج بها الناس، أو التي نسبوها إليه. "كان" المواطن كين "إحدى سيره الذاتية المبكرة التي روت سلفاً قصة حياة لم يكد يبدأ عيشها. ومع أنه لم يظهر في الفيلم الذي عمله عن عائلة أمبرسون، فإن فقدانهم الأبهة قد روى انحطاطه الخاص. وحتى بطله هاري لايم في "الرجل الثالث" كان صورة ذاتية، مهما أبدى سخطه في إنكارها. إن أورسون العظيم، كما دعى نفسه في أثناء أداء عرض ألعاب سحرية أيامَ الحرب في لوس أنجلس، قد أشبه غاتسبي العظيم، ذلك الحالم الغريب الذي يمثّل أحلام المجتمع الرائعة المخادعة. وبالطبع فإن غاتسبي هو شخصية متخيَّلة، في حين أن ويلز موجود بالفعل: من كان يجرؤ على اختراعه؟ وثمة فرق حاسم آخر بينهما. إن عظمة غاتسبي تعتمد على اتجار الغرباء بالأساطير، وهذا ما وصف ويلز نفسه به، وكان وصفه مجرد نكتة. وبعد أن صنع أسطورته حطّمها، أو أراد أن يثبت أنه لا يستأهلها.

34.500د 33.000د

بغداد السبعينات الشعر والمقاهي والحانات - هاشم شفيق - المدى

"بغداد السبعينات" سيرة أدبية يخطها الشاعر العراقي هاشم شفيق واحد من أهم شعراء جيل السبعينات العراقي، الجيل الشعري الذي أحدث إنفلاتات شعرية اتسمت بالحداثة والتجديد على مرّ السنين، ومن الذين تمكن وشعراء غيره من الإفلات من قبضة تسلط المؤسسة الثقافية التي كانت تديرها ثلة من أدباء السلطة وليبدأ شوطه الجديد في عالم الترحال والإستقرار بمدن وعواصم عربية وعالمية، ولكن هذا كله لم ينسهِ عالم الشعر والمقاهي والحانات في "بغداد السبعينات"، فكان هذا الكتاب بمثابة تسجيل لمرحلة عاشها الشاعر، تشكل مضمون تجربته الأدبية بين رفاق الدرب ورفاق الشعر، مستذكراً الأماكن والزوايا والروائح والطبائع والعادات والوجوه والمقاهي. يقول المؤلف في ثنايا عمله: "جيلنا تحديداً، كان يرتاد أكثر من مقهى ولكنه كان يديم التردد على اثنين هما مقهى "البرلمان" ومقهى "المقعّدين". إلى مقهى "البرلمان" كان يأتي الكل، بقايا من جيل الخمسينات غير المشهورين، لفيف من جيل الستينات، بينهم القاص والروائي والصحافي والشاعر. وجيلنا المتنوع في اتجاهاته الأدبية والفنية فهناك الرسام والنحات والممثل والمخرج والقاص والناقد والصحافي، والإذاعي، والتلفزيوني، والسينمائي. جيل متعدد المواهب. وكان جلّه يميل إلى كفة اليسار واليسار الجديد (...). كان جيلنا مخضرماً، عاصر جلّ الأجيال الذهبية التي سبقته (...) اكتسب جيلنا حساً نقدياً، وامتلك رؤية جمالية إنسانية، وعدة معرفية ومفاهيم حداثية جديدة مكنته من المواصلة وتحدّي القيم الماضوية والأفكار السلفية والتصورات الفاشية للفن والأدب والحياة وللطبقات الإجتماعية على نحو عام". ومن أعلام هذا الجيل سوف يحضر في هذه السيرة أدونيس وصلاح عبد الصبور وسعدي يوسف ويوسف الخال ومحمد الماغوط وفوزي كريم وسامي عبد الجبار وزاهر الجيزاني وخليل الأسدي وآخرون كتب عنهم هاشم شفيق عبر رحلته بين باريس وبودابست وبرلين وبراغ بطيبته العراقية وقلمه الحزين على الوطن وأهله.

12.750د 11.250د

بلدي تحت جلدي - جيوكوندا بيللي - ترجمة احمد عبد اللطيف - المدى

يضمّ هذا الكتاب السيرة الكاملة للمؤلفة الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة في إسبانيا وأميركا اللاتينية، منها: «جائزة الملكة صوفيا» و«لاس ميركاس» . ينطلق الكتاب من ميلادها ونشأتها في كنف عائلة ثرية تسكن أرقى أحياء ماناغوا، ومروراً بتجنيدها اليساري وانضمامها إلى الحركة الثورية الساندينية التي أسقطت الدكتاتور سوموزا عام 1979، وانتهاءً بضلال الثورة وعدم وفائها بوعودها ثم هجرتها إلى الولايات المتحدة. بين كل ذلك، تحكي عن حياتها امرأةً وشاعرةً، وتتناول حياتها العائلية وقصص غرامها. صدر للكاتبة باللغة العربية العديد من الأعمال، من بينها رواية «اللامتناهي في راحة اليد»، و«بلد النساء» . وتعدّ من أهم الأصوات الأدبية شعراً ورواية باللغة الإسبانية. وُلدت جيوكوندا بيلي في عام 1948، وعاشت في أسرة ميسورة مع أشقائها الأربعة. تابعت دراستها الإعدادية في مدينتها ماناغوا، قبل أن تشدّ الرحال صوب العاصمة الإسبانية مدريد لإتمام دراستها الثانوية، والتي أنهتها بحصولها على شهادة الثانوية العامة سنة 1965. والتحقت بجامعة فيلاديلفيا لدراسة الصحافة، عام 1967، لتعود مرة أخرى إلى نيكاراغوا. ظهرت أولى قصائدها عام 1970، واعتبر المتابعون للمشهد الثقافي أشعارها ثورة على المألوف لطبيعة المواضيع المرتبطة بجسد المرأة والجنس والشّهوة. فكان أن نال ديوانها الأول سنة 1972 جائزة «ماريانو فياوس خيل» التي تمنحها الجامعة الوطنية المستقلة بنيكاراغوا، وعمرها لم يتجاوز العشرين. خاضت غمار مواجهة الديكتاتور سوموزا، وانضمت إلى الجبهة الساندينية للتحرر الوطني سنة 1970 والتي استمرت بها إلى حدود سنة 1994 لتغادرها بسبب خلافات سياسية. وقد شغلت منصب الناطق الرسمي باسم الجبهة وممثلها أمام مجلس العموم، وعملت قبل ذلك في الكفاح السري وتهريب الأسلحة إلى المقاتلين، وكانت أيضاً المبعوث السري إلى أوروبا وأمريكا اللاتينيّة للبحث عن التمويل وحشد الدعم للثورة التي انتهت بالإطاحة بالديكتاتور أناستازيو سوموزا سنة 1979.

19.500د 18.000د

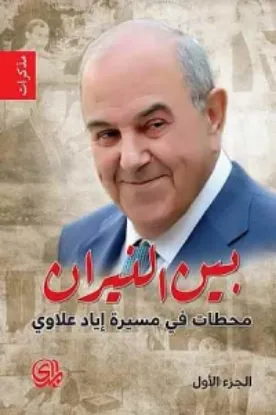

بين النيران 1-3 - اياد علاوي - المدى

هذا الكتاب هو عصارة جهد وعناء مضنٍ وتجربةٍ مريرةٍ ومسيرةٍ سياسية طويلة تراجع فيها جيلنا كثيراً، بعكس أجيال آبائنا أجدادنا البُناة الأوائل لهذه الأمة، فهذا الكتاب لا يدخل في السيرة الشخصية وتفاصيلها، وإنما يمرّ بالمحطات والمنعطفات الرئيسة التي مرَرْتُ بها، وهو شهادتي عليها، أعرضُ فيه تجربةً لفائدة أجيالنا القادمة في المستقبل. كان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) موحِّداً لقبائل العرب، داعياً لقوّتها وسموّها محققاً سلامتها... وقد توارث الأبناء عن الآباء قيم الأجيال السابقة إلى أن هُدِمت بأيدي أجيالنا، فلا مجال للعودة إلى الزمن الرائع من ركام وخراب الدنيا وما نحن فيه ما لم تنهض الأجيال الجديدة بقوة وعزيمة لتغيير الحال القائمة في أنفسنا أولاً وفي مجتمعاتنا. يتكوّن هذا الكتاب من عدة أجزاء، الأول يحكي تجربتي في اللّهيب الأول الذي مرّ به العراق عندما كنتُ بعثياً، وحتى وصول حزب البعث إلى السلطة واختلافي وتركي الحزب وهو لم يزل متماسكاً وقوياً في السلطة، وتعرّضي لمحاولات تصفية واغتيال من جانب صدّام حسين التكريتي. والجزء الثاني يعرض التجربة في اللّهيب الثاني في العراق، حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) والحرب الأخيرة التي سقط فيها نظام صدّام، وما ترتّب على تلكما الحربين من دمار وتداعيات كارثية.

19.500د 18.000د

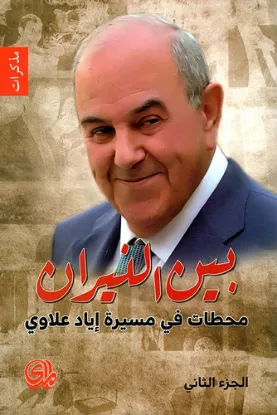

بين النيران محطات في مسيرة اياد علاوي #1 - اياد علاوي - المدى

هذا الكتاب هو عصارة جهد وعناء مضنٍ وتجربةٍ مريرةٍ ومسيرةٍ سياسية طويلة تراجع فيها جيلنا كثيراً، بعكس أجيال آبائنا أجدادنا البُناة الأوائل لهذه الأ. . . مة، فهذا الكتاب لا يدخل في السيرة الشخصية وتفاصيلها، وإنما يمرّ بالمحطات والمنعطفات الرئيسة التي مرَرْتُ بها، وهو شهادتي عليها، أعرضُ فيه تجربةً لف ائدة أجيالنا القادمة في المستقبل. كان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) موحِّداً لقبائل العرب، داعياً لقوّتها وسموّها محققاً سلامتها. . . وقد توارث الأبناء عن الآباء قيم الأجيال السابقة إلى أن هُدِمت بأيدي أجيالنا، فلا مجال للعودة إلى الزمن الرائع من ركام وخراب الدنيا وما نحن فيه ما لم تنهض الأجيال الجديدة بقوة وعزيمة لتغيير الحال القائمة في أنفسنا أولاً وفي مجتمعاتنا. يتكوّن هذا الكتاب من عدة أجزاء، الأول يحكي تجربتي في اللّهيب الأول الذي مرّ به العراق عندما كنتُ بعثياً، وحتى وصول حزب البعث إلى السلطة واختلافي وتركي الحزب وهو لم يزل متماسكاً وقوياً في السلطة، وتعرّضي لمحاولات تصفية واغتيال من جانب صدّام حسين التكريتي. والجزء الثاني يعرض التجربة في اللّهيب الثاني في العراق، حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) والحرب الأخيرة التي سقط فيها نظام صدّام، وما ترتّب على تلكما الحربين من دمار وتداعيات كارثية

10.500د 9.000د

بين النيران محطات في مسيرة اياد علاوي #2 - اياد علاوي - المدى

هذا الكتاب هو عصارة جهد وعناء، مضنٍ وتجربةٍ مريرةٍ ومسيرةٍ سياسية طويلة تراجع فيها جيلنا كثيراً، بعكس أجيال آبائنا أجدادنا البُناة الأوائل لهذه الأمة، فهذا الكتاب لا يدخل في السيرة الشخصية وتفاصيلها، وإنما يمرّ بالمحطات والمنعطفات الرئيسة التي مرَرْتُ بها، وهو شهادتي عليها، أعرضُ فيه تجربةً لفائدة أجيالنا القادمة في المستقبل. كان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) موحِّداً لقبائل العرب، داعياً لقوّتها وسموّها محققاً سلامتها... وقد توارث الأبناء عن الآباء قيم الأجيال السابقة إلى أن هُدِمت بأيدي أجيالنا، فلا مجال للعودة إلى الزمن الرائع من ركام وخراب الدنيا وما نحن فيه ما لم تنهض الأجيال الجديدة بقوة وعزيمة لتغيير الحال القائمة في أنفسنا أولاً وفي مجتمعاتنا. يتكوّن هذا الكتاب من عدة أجزاء، الأول يحكي تجربتي في اللهيب الأول الذي مرّ به العراق عندما كنتُ بعثياً، وحتى وصول حزب البعث إلى السلطة وإختلافي وتركي الحزب وهو لم يزل متماسكاً وقوياً في السلطة، وتعرّضي لمحاولات تصفية وإغتيال من جانب صدّام حسين التكريتي. والجزء الثاني يعرض التجربة في اللّهيب الثاني في العراق، حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) والحرب الأخيرة التي سقط فيها نظام صدّام، وما ترتّب على تلكما الحربين من دمار وتداعيات كارثية.

10.500د 9.000د

بين النيران محطات في مسيرة اياد علاوي #3 - اياد علاوي - المدى

هذا الكتاب هو عصارة جهد وعناء مضنٍ وتجربةٍ مريرةٍ ومسيرةٍ سياسية طويلة تراجع فيها جيلنا كثيراً، بعكس أجيال آبائنا أجدادنا البُناة الأوائل لهذه الأمة، فهذا الكتاب لا يدخل في السيرة الشخصية وتفاصيلها، وإنما يمرّ بالمحطات والمنعطفات الرئيسة التي مرَرْتُ بها، وهو شهادتي عليها، أعرضُ فيه تجربةً لفائدة أجيالنا القادمة في المستقبل. كان النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) موحِّداً لقبائل العرب، داعياً لقوّتها وسموّها محققاً سلامتها... وقد توارث الأبناء عن الآباء قيم الأجيال السابقة إلى أن هُدِمت بأيدي أجيالنا، فلا مجال للعودة إلى الزمن الرائع من ركام وخراب الدنيا وما نحن فيه ما لم تنهض الأجيال الجديدة بقوة وعزيمة لتغيير الحال القائمة في أنفسنا أولاً وفي مجتمعاتنا. يتكوّن هذا الكتاب من عدة أجزاء، الأول يحكي تجربتي في اللّهيب الأول الذي مرّ به العراق عندما كنتُ بعثياً، وحتى وصول حزب البعث إلى السلطة واختلافي وتركي الحزب وهو لم يزل متماسكاً وقوياً في السلطة، وتعرّضي لمحاولات تصفية واغتيال من جانب صدّام حسين التكريتي. والجزء الثاني يعرض التجربة في اللّهيب الثاني في العراق، حرب الخليج الثانية (تحرير الكويت) والحرب الأخيرة التي سقط فيها نظام صدّام، وما ترتّب على تلكما الحربين من دمار وتداعيات كارثية.

9.000د 7.500د

تضاريس الايام في دفاتر نصير - يوسف ابو الفوز - المدى

12.000د 10.500د

تعال قل لي كيف تعيش - اغاثا كريستي - ترجمة اكرم حمصي - المدى

تركت أغاثا كريستي إرثاً غنياً من الروايات و المسرحيات البوليسية الأكثر انتشاراً في الأدب العالمي الحديث، و كانت حياتها عاصفة لا تهدأ، فمع شغفها المتواصل بالكتابة اليومية كانت تطوف حول العالم بكل أنواع وسائل النقل، لتعرف كل وجوه الحياة في العالم، و تكتشف كل ما هو غريب أو جميل أو عجيب أو مخيف، في الطبيعة و المدن و الشواطئ و الجزر و سكانها وتقاليدهم و طباعهم، و قادها بحثها عن الماضي إلى معاينة المسكشفات الأثرية في الشرق، في مصر و العراق و سوريا، و التقت عام ١٩٣٠، بين أطلال مدينة اور، بخبير الآثار ماكس مالوان فتزوجا،و عملا معاً في الحفريات الأثرية في نينوى و أور و نمرود و الأربجية، و كانت أغاثا ترصد كل المتاعب و الأحداث و الشخصيات و المفاجآت التي مرت بها من بريطانيا إلى بيروت و حمص و دمشق و تدمر و حلب و دير الزور، و ذهلت من كثرة التلال المتناثرة في الجزيرة السورية، ولكن عشقها انصب على تل براك، و في وقفة حالمة أمام التل طرحت علية السؤال: تعال قل لي كيف تعيش؟ ثم كتبت جوابه في قصيدة. في عام ١٩٥٠ بدأت أغاثا كتابة سيرتها الذاتية في منزل هادئ في موقع النمرود، و فيها سرد عاطفي لذكرياتها في العراق "كيف أحببت كثيراً هذا الجزء من العالم.."،كما كتبت روايتين استوحتهما من تلك الذكريات و هما " جريمة بين النهرين" و "الذين وصلوا بغداد".

19.500د 18.000د