لا يوجد منتجات فى سلة التسوق

تصفية حسب الشركة الموزعة

شعر

ايام عبد الحق البغدادي - محمد سعيد الصكار - المدى

6.000د 4.500د

بحر يجلس القرفصاء - دخيل الخليفة - المدى

5.250د 3.750د

بعيدا عن الكائنات - عبد المنعم رمضان - المدى

5.250د 3.750د

بغداد في الشعر العربي المعاصر - عبد الحميد الرشودي - المدى

كانت بغداد وما تزال وستظل الى ابد الآبدين ملهمة الشعراء ومصدر وحيهم وإلهامهم, وقد طفحت كتب الأدب ودواوين الشعر في مختلف العصور بعواطفهم وعرائس خيالهم فقد تغنّى بها البدوي والحضري والعراقي والحجازي والشامي والمصري والعربي والعجمي على السواء ولا عجب في ذلك ولا غرابة فقد كانت حاضرة الخلافة العباسية مدة اكثر من خمسة قرون.

12.000د 10.500د

بغداهولم - علي ناصر كنانة - المدى

6.000د 4.500د

بلاد الثلاثاء - خالد الناصري - المدى

بعد إحدى عشرة سنة من صدور مجموعته الأولى في سورية، يصدر كتاب خالد الناصري الشعري اليوم محمّلاً بروائح الجثث وغاز السارين وخوف الغرق، ليحدثنا عن بلاد الثلاثاء

7.500د 6.000د

ترجمة البازلت - سليم بركات - المدى

هكذا , ذاته , الإرثُ _ كلبُ الجوهر , وسنانيره الضالة في ازدحام الحقائق بهريرها , وموائها , مذ أعادوا ثيابَ المذبوحين مطويّةً إلى خزائن آباءهم , و أروهم أكواخ الملائك مائلة على ضفاف الموحش . أم عليهم هم المعتدلون كهتك , أن يرمّموا الريح ؟ . جرارٌ كثيرٌ . مداخنٌ كثيرةٌ . كيْلٌ للوقت ,

6.750د 5.250د

تقاسيم على الوتر السادس - طالب غالي - المدى

تعلو نغماتٌ موسيقية شجية لنغم يتدرجُ من الأحتراق إلى الهمس أرضٌ ليست أرضك لن تتعرف على ملامحك وسماءٌ غير سمائك لن تفتح لك أبوابها فأنىّ ستوجهُ أشرعتك وبحارُ الدنيا تغشاها الظلمةُ والأمواج..؟ وأيُّ فضاءٍ يتشرّبُ صوتك..؟ مُغيّبة كُلُّ المرافئ الدافئة الحنونة.. فما تستطيعُ إدراكها مأسورةٌ كُلّ ألأغاني الجنوبية بآهات مبدعيها فما تسمعُ غير الإيقاعِ الصاخبِ في ليل الديسكو.. ومحطات الغربة.. وأنين الأرصفة المنهوكة بالتجوال

12.000د 10.500د

تنبيه الحيوان الى انسابه - سليم بركات - المدى

شاعر وروائي سوري، كردي، قويُّ البناء، فريدٌ، نسيج وحده في وصف النقد لأعماله. يُحسَبُ له أنه نَحَا بالرواية العربية إلى ثراء في خيالها، وجعل اللغة في صياغة موضوعاتها لحماً على هيكل السرد والقصِّ لا ينفصل عن جسدها، حتى كأنَّ اللغة لم تَعُدْ وساطةً إلى السرد، بل هي السرد لا تنفصل عن سياق بناء الحكاية. ويُحسَب له في الشعر أنه أبُ نفسه، مكَّنَ القصيدة من استعادة خواصها كحرية تعبير في أقصى ممكناتها. ما من امتثال عنده لنمط أو مذهب. عنيد في نحته العبارةَ بلا خوف من المجازفات، وكل كتاب له، في الشعر والرواية، موسوعةٌ مختصرة. بركات من مواليد مدينة القامشلي، في الشمال السوري سنة 1951. انتقل إلى دمشق ملتحقاً بالجامعة دارساً للغة العربية سنة واحدة، قبل أن يغادر إلى بيروت في العام 1972، ومنها إلى قبرص سنة 1982، ثم إلى السويد في العام 1999 حيث يقيم.

12.000د 10.500د

تنديد روحاني - سليم بركات - المدى

الأوبئةُ مستأجَرةٌ. لم نَحْفَل بالأوبئة مستأجَرةً، أو بالقصب مائلاً على الضفافِ، أو بالغرور الواضحِ في القصب كغرور الأرحامِ واضحاً، أو بالغرور في البطولة منتفخةً من رياح الموتِ، أو بالغرور في الجوعِ الوفاءِ للأوبئة. تباًّ للجوع لم يزل رضيعاً في كل قرنٍ. لم نحفلْ بأرواحنا في بناطيل الأقدار بأزرارٍ مفكوكةٍ. تباًّ للأزرار أُسْعِدت بإقامتها في ثيابِ الإنسانِ مُفكَّكاً

10.500د 9.000د

تواطؤا مع الزرقة - حسب الشيخ جعفر - المدى

في جديده الشعري (تواطؤاً مع الزرقة) يتابع الشاعر "حسب الشيخ جعفر" خطه الشعري في فتح قصيدة لليوميات السائرة وللحظة اليومية بالخصوص. وهكذا تتقاطع قصائد الديوان مع السرد والخبر والنثر الجميل، كما تتقاطع مع الفكرة والتحليل. فاللمعة الشعرية هي في تعريض الحياة العادية للشعر الذي يبدو كأنه مذكرات شخصية أو سجل حياة أو مفكرة كل يوم وقد خطها الشاعر بنفسه.

13.500د 12.000د

حديقة بعطر رجل - دنى غالي - المدى

حديقة بعطر رجل.. كيف تكون هذه الحديقة؟ وكيف يكون هذا العطر؟ وكيف يكون هذا الرجل؟ .. هذا مانكتشفه وندلف إليه من باب ديوان "دنى طالب غالى" الذى بين يدينا، حيث نرى الحروف والكلمات ونشتم رائحتها ونلمس بأيدينا أسطحها.. ونجد قاسمها المشترك في كل قصائدها "الحواس" .. وما يصل إلينا عبرها.. العين والأنف والشففاه والأصباع .. العطر و الرائحة والألوان، كل ما هو معنوى لابد وأن يتحول غلى ملموس محسوس مرئى .. إنه ديوان يجدل لنا المعانى فى صورة تزدحم بالأشياء والألوان والمشاعر المجسمة.. يرسمها على الصفحات وينفح فى روحها لتتشبث بذاكرتنا وقلوبنا حين تنثر الشاعرة مكنون خيالها من قصائد.. لا أدرى. عيناه تعومان فى ليل داكن.. تركنك تتسرب من بين أصابعى هذا الصباح.. نون.. وغيرها من حبات عقدها الذى إنتظم فى "حديقة بعطر رجل".

5.250د 3.750د

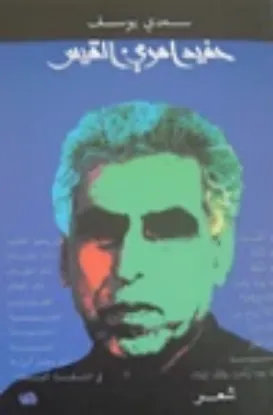

حفيد امرئ القيس - سعدي يوسف - المدى

"ولأن المطر، منذ أن جئت تسكن في تلة الضاحية -خامل دائم ماثل مثل باب الحديثة أو مدخل البيت، مثل جذوع الشجر... صرت تحلم، مستيقظاً، بالمطر... مطر يتكون من وردة متناثرة في الرذاذ مطر القطرات الكبيرة، مطر الموج يغمر قمصان بحارة تائهين، مطر الرحمة الاستوائي في الزوبعة مطر لست تملك أن تسمعه: مطر من جراد مطر في عروق البلاد، مطر من رماد...".

10.500د 9.000د

حكمة البحر - ياسين طه حافظ - المدى

حين أواجِهُ موتَ الورقة، أتوقّفُ، ثم أبدأ بإزاحَةِ بياضها غير مطمئنٍ على استحقاق ما أسكبُه عليها، فأنا أُرقِّشُها برسوم مشوّهة وطوارئِ أفكار. لا أدري تماماً، لكنّي أُخمِّن أني أشعرُ بما هو قابل للنسيان، فألْتَقِفُهُ وهو يترك أثراً على يدَيَّ وظلالاً على الورقة. استمرُّ مفترضاً أننا نبدأ كلَّ شيءٍ بأخطائنا. وما أُريدهُ لا تُسعفُهُ الكلمات إلا قَدْرَ التنفّس. أُحسُّ اعتراضاتهِ، صيحاتِ الرفض في رأسي تُرعشُ يدي وتوقف القلم، يتحركُ وتوقفُه! أقل

9.000د 7.500د

حليب مراق - ساره ماواير - ترجمة سعدي يوسف - المدى

5.250د 3.750د

حياة صريحة الكتاب للجميع - سعدي يوسف - المدى

4.500د 3.000د

حياة صريحة ج4 سعدي يوسف الاعمال الشعرية - سعدي يوسف - المدى

16.500د 15.000د

حيث الظهيرة في برجها - راسم المدهون - المدى

4.500د 3.000د

حيث لاينبت النخيل - عبد الكريم هداد - المدى

حيث لاينبت النخيل.....تلك هي المدينة تلك هي الاناشيد، ديوان شعر للشاعر عبدالكريم هداد ،

6.000د 4.500د

حيث هو القلب - صادق الصايغ - المدى

3.000د 1.500د

خمس وستون حبة رمل في شاحنة كبيرة - طالب عبد العزيز - المدى

ومن أجواء الرواية نقرأ: “أين تقودُنا خطواتنا في هذه الحياة؟ ما هو هذا الذي يصدُمنا بقوّة بغتةً لنتحوّل إلى كتلةٍ من إشعاع، ما بين دهشةٍ وحُزن وفرح وانعقادِ لسان؛ اللّحظة التي تجسِّد وجودنا!”. لغالي إصدارات أُخرى، منها: “منازل الوحشة” (2013)، و”لا تقصُصي القصص يوم الأربعاء” (2016)، و”بطنُها المأوى” (2017).

7.500د 6.000د

خمسون عاما من الشعر البريطاني 1950- 2000 - مجموعة من الشعراء - ترجمة فاضل السلطاني - المدى

ما ترجم من الشعر الإنجليزي، لإي مختلف مراحله المتقدمة والمتأخرة، إلى العربية، قليل جداً مقارنة بالشعر الفرنسي مثلاً. وإذا استثنينا شكسبير، ومن الشعراء المعاصرين تي.اي.اليوت، لا نجد أن شاعراً قد ترجمت أعماله الكاملة، ولا نقرأ سوى قصائد متفرقة لهذا الشاعر أو ذاك منذ الشعراء الرومانتيكيين حتى يومنا هذا. وأكثر من ذلك، لا يكاد القارئ العربي يعرف شيئاً عن الشعر الإنجليزي بعد الحرب العالمية الثانية. فقد توقفنا عند وليم بتلر بيتس، ازرا باوند، وتي. اس. اليوت، وبعدهم عند ستيفن سبندر ودبليو. أتش. أودن بشكل خاص، وكانت في ذلك خسارة كبيرة، غذ حرم القارئ، والشاعر بشكل خاص، من الإطلاع على تجارب شعرية، هي من الأغنى عالمياً، في تصورنا، في النصف الثاني من القرن العشرين، وهي ربما تكون الأقرب، كما نحسب، إلى طبيعتنا ووجداننا وتجاربنا الحياتية والشعرية، من الشعر الفرنسي.

18.000د 16.500د